每個做海外市場營銷的小伙伴對Cnet想必都不陌生,市面上流傳著無數被Cnet點名后爆單的軼事,很多小伙伴想破腦袋都想著能跟Cnet牽上線,不然無法面對運營甚至老板們望眼欲穿的目光。

但是楊哥想說,2024年,求求大家別再迷信Cnet了,它雖好,但是我要和Cnet一樣tells you what's new and why it matters。

2008年的時候,Cnet曾被CBS以18億美元的價格收購,而在12年后的2020年,CBS僅以5億美元的價格將其賣給Red Ventures公司。楊哥清楚地記得,在2020年-2022年的疫情期間,很多與楊哥有聯系的Cnet的編輯和記者,在Twitter時不時地宣布自己被裁開始找工作,甚至一些品類的編輯集體被裁,當時實在是讓楊哥摸不著頭腦,難道連一個能和品牌方對接的人都不留嗎?

圖片來源:Twitter

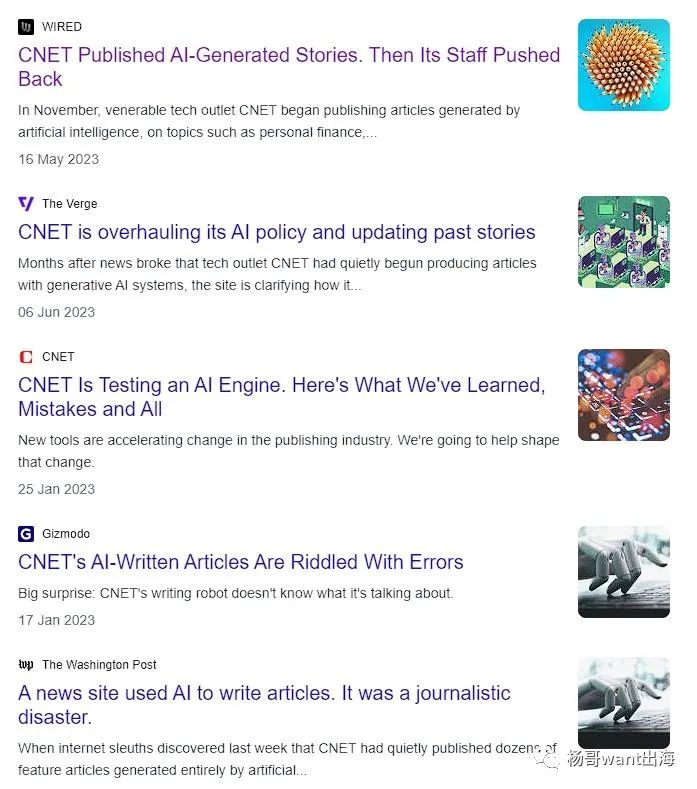

直到2023年初,美國媒體集中爆料Cnet用AI寫文章并出現一些非常低級的錯誤,Cnet的同行對手the Verge甚至稱,

“CNET 使用自動化工具的時間比撰寫文章的機器人要長得多,而且工作人員有時不知道內容是由機器還是人類同事編寫的。”-the Verge 《CNET 在超過一半的人工智能撰寫的故事中發現了錯誤》2023年1月26日

圖片來源:Google

這些鋪天蓋地的報道導致Cnet陷入輿論漩渦,人們對Cnet的內容信任度出現巨大的下滑,一些人甚至開始在谷歌中搜索can I trust Cnet,導致Cnet不得不對外宣布終止AI創作。

到這會兒楊哥意識到,原來Red Ventures搞走這么多人是打著用AIGC代替人力的算盤。但是想想Red Ventures的公司背景,他們一向的定位都是“績效驅動”,也就是主要的商業模型是做commercial 內容變現,在收購了一家媒體公司做出這種不專業的騷操作也不足為奇了。

其實Red Ventures的騷操作遠不止這個。在2022年4月,Red Ventures針對Cnet品牌做了一場毫無征兆的Rebrand campaign。

圖片來源:Cnet

CNET 內容策略執行副總裁Lindsey Turrentine是這么說的:

“觀眾的需求永遠是我們的北極星。” “這個品牌的演變是我們多年來一直致力于實現的目標的頂峰:幫助我們的受眾在快速變化的世界中導航,無論他們在哪里與 CNET 聯系,讓他們的生活變得更好。”

首先你這個新Logo把除顏色外原Logo所有的記憶點全部抹除不說,也沒有變得更Cool啊!而且你說幫助我們的受眾在快速變化的世界中導航,你丫怎么把官網的搜索功能和評論入口都移除了!

而且,Cnet在rebrand項目上線的同時重磅發布了一款叫“Cnet shopping”的插件。楊哥第一時間通過聯盟和Cnet的插件渠道搭上了線。但是我發現Cnet非常克制,克制到根本懶得去抓取我們coupon feed中的折扣碼,也懶得去整合我們已有的product feed,更懶得回復我們的問詢。并且楊哥去了好幾個對手網站測試,Cnet shopping插件并沒有像Honey、Coupert這些老牌玩家一樣熱情的彈出折扣,顯得相當佛系。

楊哥在前文提到Red Ventures是一家做”績效營銷“背景的媒體公司,主要通過內容直接變現作為收入手段。而Cnet是一家曾經享譽全球的巨型科技新聞媒體。

做媒體工作的小伙伴們都知道,大部分媒體公司都會有一個“Editorial Independence"的聲明,意思是網站的內容都由獨立的編輯部撰寫,并且編輯部的意志不受其他部門的干擾。楊哥記得Cnet以前也是有這個聲明的,但是在寫這篇文章的時候,發現怎么也找不到了。

之所以要提這個事情,是因為楊哥最近收到了Cnet的一份報價,里面明碼標價可以出售他們編輯部“Best“系列提名產品的位置,并且要價不菲。這個事情在放在以前是想都不敢想的,因為媒體編輯部有獨立性,往往根本不會受到品牌方意志的影響。除了Cnet,楊哥暫時沒有發現其他頭部的科技媒體有類似的行為,這個事情雖然是利好國內廠商,因為終于可以讓我們有機會用鈔能力擠到往往只有歐美品牌的”Best“榜單之中。但是有關歐美用戶 can I trust Cnet的疑問必然越來越多,隨之而來的就是Cnet的品牌背書能力越來越低。

Cnet創立于1993年,和楊哥一樣已入而立之年,在楊哥站在自己的人生分水嶺時,Cnet也在面對著他自己的中年危機。

從similarweb的數據來看,Cnet在楊哥寫這篇文章的時候,只有44M左右的月流量,雖然依舊體量不錯,但和楊哥19年做的資源表格中的99M的數據比起來,縮水了一大半,像極了楊哥在19年買的養老基金到現在的模樣。

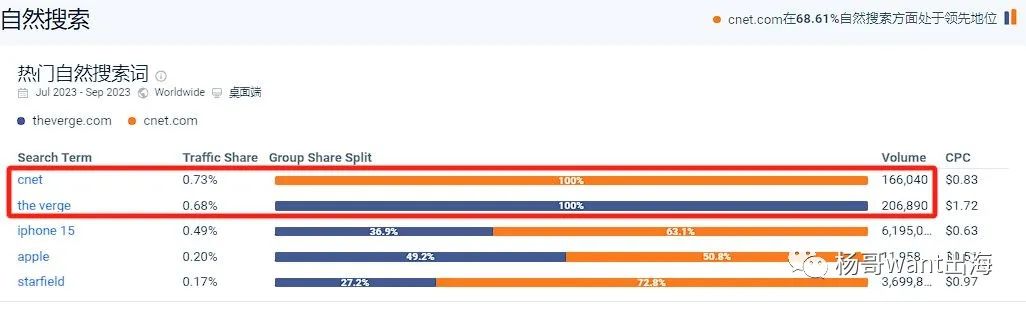

和垂垂老矣有點迷失的Cnet相比,作為競爭對手和后浪的the Verge過得舒服很多。The Verge一邊站在道德的制高點抨擊Cnet的各種裁員,AIGC誤導大眾等行為,一邊不斷改版內容和視覺討好新生代的受眾,和YouTube、TikTok等新的媒體平臺進行對抗。并且從流量端看,the Verge現在基本等同于Cnet,品牌搜索上the Verge要比Cnet高得多,而且在用戶粘性和互動率上遠勝評論區都不敢開的Cnet。所以在實際價值上,the Verge的重要性已經超越了Cnet。

圖片來源:Similarweb

在這里,楊哥首先不建議迷信任何單獨的渠道哈,楊哥就是在這里幫大家給一些渠道去神化。要知道每個渠道都會有自己的局限性,我們首要的思路還是全渠道打開,然后有選擇性的去布局以契合項目和品牌的需求。最后,楊哥還是要給出心目中的英文科技類媒體渠道Top 5以供大家參考。

1. The Verge:有極高的用戶粘性和非常高價值的新聞內容

2. Wirecutter by NY Times:Wirecutter + NY Times強強聯手強無敵

3. Cnet:雖然接二連三遭到打擊,但架不住它SEO做得牛逼啊!

4. Reviewed by USA Today:Reviewed + USA Today強強聯手強無敵

5. Ars Technica:堪稱學霸編輯和硬核科技內容的聚集地,楊哥心中永遠的白月光

(來源:楊哥want出海)

以上內容屬作者個人觀點,不代表雨果跨境立場!本文經原作者授權轉載,轉載需經原作者授權同意。?

收錄于以下專欄

收錄于以下專欄