本文經授權轉載自:億邦動力

關稅鬧劇仍在繼續,但美國中小企業很難離開中國供應鏈。

億邦動力近期和多位中國外貿商家、美國買家溝通、也與阿里國際站等線上平臺做了交流,了解到的情況是:美國買家的庫存一般能支撐2-3個月,預計2個月后會產生一批新的采購需求,一批買家還是會來中國補貨。

同時,阿里國際站作為平臺,也在積極行動,據悉將會持續投入擴大買家規模、保障對美訂單的供應鏈履約、建設本地倉網,幫外貿商家穩住訂單,承接需求和流量;同時,平臺幫商家做全球市場的多元化布局,提升更多高增速市場的轉化率。

億邦動力了解到,上海一位做房車遮陽棚的出口商家丁林鋒表示,關稅以來美國客戶還在加訂單,要他照常發貨,對方就怕沒有貨。他了解到,客戶的庫存也就在兩三個月之后,“這時候要堅持一下。”

一位美國買家Adriana Range透露:“我需要貨,關稅會讓價格變高,但我沒貨就會直接丟掉客人,損失更大。”

美國市場上一些數據的變化,也表明對中國商品的需求并未減弱。

彭博社援引官方數據顯示,在截至4月20日的一周內,洛杉磯港迎來了13艘從中國港口出發的船只,預計本周將卸載超過12萬個集裝箱。這個數字要高于今年大多數周的水平。

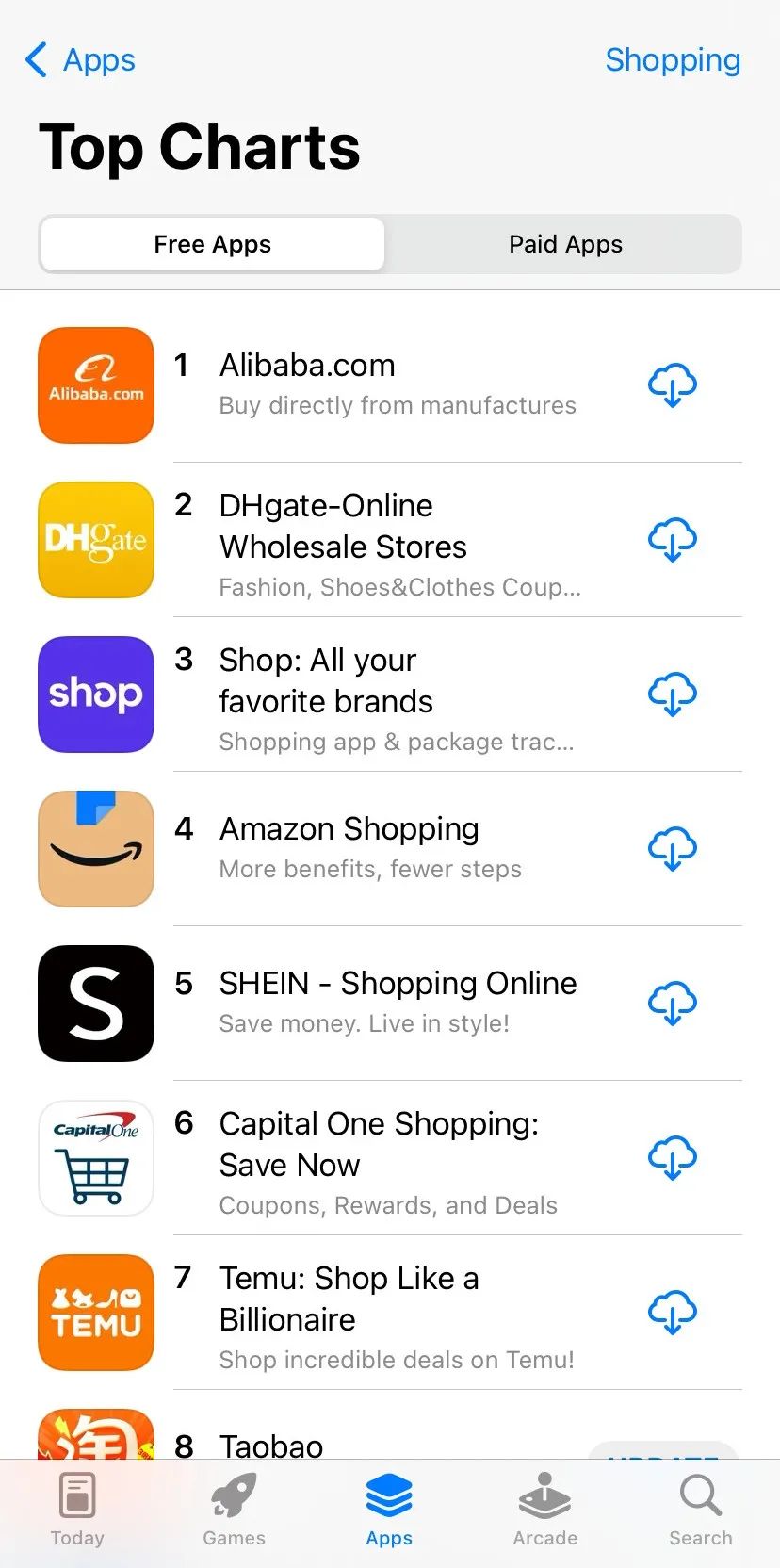

不僅如此,近期TikTok上的反向海淘風潮還在持續。4月22日,繼淘寶之后,聚集中國外貿工廠的B2B電商平臺Alibaba.com(即阿里國際站)也登上了iOS美區購物APP下載榜第一。

1.新的需求會在2個月后產生

億邦動力獲悉,Adriana Range是一位亞馬遜平臺的美國賣家,他的經營模式是從阿里國際站上找中國工廠定制,拿到貨后再在亞馬遜進行售賣。最近,他每天都能接到中國工廠老板焦慮的電話:“我們馬上有兩個集裝箱明天要發出去,你確定要嗎?”

Adriana Range也在不厭其煩地回復說:“必須發貨。我們需要這些產品,即使理論上成本會增加,但沒貨可賣損失更大。”

事實上,當關稅一路到達145%,外貿商家的焦慮在所難免。但億邦動力從業內商家中了解到的情況來看,普遍的觀點都是:堅持就是勝利。

美國一批本土零售商、自有品牌商的反饋是——他們儲備的貨物普遍只夠2-3個月的消耗。

綜合美國的各種相關統計數據來看,目前,美國零售和批發商的庫存總額約為1.3-1.5萬億美元上下浮動,而美國零售額(可以視為庫存消耗的速度)一個月大概在6000-7000億美元,約2個月后,美國本土的庫存就會消耗殆盡。

到時候,找誰補貨就是美國買家要面對的核心問題。

有人選擇去其他市場尋找新工廠,但沒人能保證短短一兩個月時間內就能完成考察、洽談、開模、樣品測試、下單走船等一系列復雜的流程。如果因為一時的等待而導致斷貨、丟掉客戶,造成的損失或許要比關稅本身還要大。

另一位買家Carlos Alvarez,他是美國一家電商公司的CEO,在這個行業里摸爬滾打了16年,他認為中國供應鏈根本無法替代。

“在美國,當我們說要和工廠合作生產產品,即便不點名國家,大家默認的往往還是中國,對吧?中國目前仍然是無可替代的——這里匯聚了龐大的人才庫、產品種類和選擇空間。這種便利性短期內不可能被超越,盡管恐慌蔓延,我個人覺得完全沒必要。”

一些提前看清這一點的美國買家,已經開始持續走船。

上海威邇達遮陽設備有限公司的丁林鋒,從事外貿十多年,主營房車遮陽棚出口,工廠在上海,自稱“老K”。他的公司美國銷售額占比50%,但關稅落地后,美國客戶還追加了一集裝箱的貨。他的客戶說:“我最怕的是什么?我最怕貨架上沒貨。缺貨以后,零售客戶說丟就丟,現在雖然貴一點,但至少我有貨。當別人沒有貨的時候,我在美國有貨也是一種成功。”

中山市博雅電器有限公司總經理鄧超霞主營小家電出口,她也認為,再過一段時間,美國市場可能會有一個爆發性增長——報復性的補貨潮會到來。“我們還是時刻保持跟客戶的互動,也在關注整個政策的變化,隨時做好準備。”

億邦動力從阿里國際站了解到,近期阿里國際站也將會繼續投入,通過擴大美國買家規模,來并且保障對美訂單的履約,同時加速建設本地倉網。

2.離不開的中國供應鏈

“中國供應鏈具備獨一無二的優勢”這句“老話”,在這波關稅的浪潮中,有了更為鮮明的落地感。

業內認為,關稅對美國買家采購模式的影響存在層級差異,其影響程度由低到高依次為:有定制需求的自有品牌買家、小型零售商、大型進口商和批發商、Drop Shipper(當地分銷商)。事實上,這一分層邏輯清晰地勾勒出不同采購主體受關稅政策波動的敏感梯度。

廣大外貿企業的主要客戶群體是美國的中小企業。與很多人的認知相反,阿里國際站的調研顯示,這些企業其實更難找到替代的供應鏈。

“現在畢竟是全球經濟時代,你當然可以在全球任何地方找供應商采購、生產,但如果你對價格有特定要求、或者不具備復雜項目的管理能力,不太熟悉怎么去協調多個生產環節,那你在其它任何一個市場絕對找不到像中國這樣的一站式解決方案,至少在未來十年內都不會出現能與中國匹敵的模式。”美國買家Carlos Alvarez就認為,越是缺乏經驗的中小買家,對中國供應鏈的依賴越大。

做定制陽光房出口生意的杭州老板熊偉平,完全依靠阿里國際站做外貿生意,美國是他最大的市場,占比在60%以上。關稅落地后,他的訂單不降反增。

“很多在中國習以為常的事情,比如我們能把整個陽光房、一整套涼亭的所有材料一下子備齊,讓客戶整體采購,看上去很簡單對不對?”他詢問一位美國客戶發現,該客戶也曾試圖去東南亞尋找“平替”,但最終鎩羽而歸。

“窗玻璃、窗框,這些具體的零部件都要在幾家不同的廠里分開采購,每個廠都要溝通,都要加利潤,而且相互之間的尺寸未必配得起來。而且這樣采購的價格,加起來可能要比在中國我們這一家工廠里整體采購,疊加關稅后的價格還要高。”

低成本只是中國工廠擺在明面上的優勢,更關鍵的,是整體產業鏈的完整性。這是別的地區所無法復制的。

美國制造業回流已經成了一個難以企及的“空想”。幾十年的外流,讓美國已經缺乏形成完整產業鏈的基礎。“一個最致命的問題,美國不會有太多的像中國一樣愿意在流水線上工作的工人,”一位商家如此描述,“這不是能力問題,是意愿。這是一個很難解決的問題。”

Andrew Laplante是美國一家園藝公司Landzie的CEO,他也表示,“中國通常是最佳選擇,不僅因為成本優勢,還因為她們擁有技術嫻熟的團隊、規模化生產能力——整個體系就是為制造業而生。在制造領域,中國具備所有優勢條件,我認為沒有其他國家能比得上,至少未來10-15年內不可能,即便是有AI助力。”

3.世界無法回到關稅之前

高額的關稅不會持續。特朗普最新的發聲已經證實了這一點。

特朗普政府的態度也逐漸“軟化”。當地時間4月22日,特朗普在公開場合發表講話,承認美國目前對來自中國進口商品的關稅過高,預計稅率將大幅降低;美國財政部長貝森特也在摩根大通的一場活動中表示,中美雙方的關稅戰將很快降溫。

但一個共識是,沒有人認為,如今的全球貿易會回到關稅以前的形勢。

中金公司首席經濟學家彭文生表示:“即使最終有一個妥協,估計也難以回到原點了。損害已經造成。”

上一次貿易戰對中國外貿造成了兩個數據上的明顯變化:

1、民營企業對美出口總額越“打”越多,從2000億美元“打”到了3000億;

2、整體對美國出口的占比從19%降至13%,出口多元化進一步加深。

前者帶來信心,后者則是新機會。

億邦動力從阿里國際站了解到,目前,美國市場的增長依舊在持續,關稅前后未有顯著變化;而歐洲、亞太、拉美、中東等新興市場則在快速增長,歐洲買家詢盤同比增長86%,訂單規模增速53%,法國更是飆升到150%。

全球化市場布局是頭部玩家的必經之路。開拓美國之外的市場,已經成為部分外貿商家規避風險,尋找新增長點的必選項。

鄧超霞就在堅持美國市場的同時,繼續尋找新的市場。她最近在國際站看到了一些來自其他市場的客人,聊完之后,她說:“別的地區的量,是可以彌補我們在美國市場的損失的。”

阿里國際站方面也表示,將通過更本地化的物流、支付能力,幫助商家把這些高增長國家的轉化率提升至美國市場的水平。

但畢竟不是所有玩家都有能力開拓新的市場,甚至于,部分品類就是要以美國市場為核心目標。對這部分玩家來說,面臨的問題就是如何在一個相對困難的環境中做出成績。

在近期峰瑞資本舉辦的一次活動上,高馳創始人曾如此建議:“要想清楚接下來的長期對策和短期對策。根本上來說,不可替代的是你的這家公司,是你有一群人能夠很好地研究一個問題的解決方案,并且做出很好的產品,贏得市場的認可。這件事不會變,剩下的都是周期波動,有些挫折的過程,反而可能讓企業更加專注,變得更好。”

無論市場如何變動,關稅風云如何變化,需求亙古不變。哪里有需求,哪里就有市場,就有中國商家的身影。

封面圖源:圖蟲創意

(來源:雨果網的朋友們)